| „Nature“-Publikation:

Studie von Wissenschaftlern der Universitäten Regensburg

und Jena weist erstmals lernbedingte strukturelle Veränderung

im menschlichen Erwachsenenhirn nach.

Was

die Hirnstrukturen betrifft war man bisher davon ausgegangen,

dass Erwachsenenhirne keinen wesentlichen Zuwachs an grauen

Zellen mehr erhalten, sondern sich lediglich altersbedingt

oder durch Krankheit zurückbilden. Wissenschaftler von

der Universität Regensburg und der Universität Jena

konnten nun erstmals in einer Studie nachweisen, dass sich

auch Erwachsenenhirne bei entsprechendem Training noch verändern.

Die Ergebnisse erscheinen am 22. Januar in der neuesten Ausgabe

der renommierten internationalen Fachzeitschrift Nature.

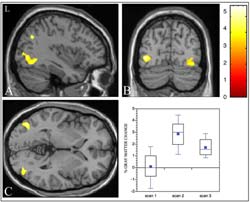

Das

Team um den Regensburger Neurologen PD Dr. Arne May ließ

Erwachsene (Altersdurchschnitt 22 Jahre) drei Monate lang

das Jonglieren lernen. Die 12 besten Kandidaten, die drei

Bälle mindestens 60 Sekunden lang in der Luft halten

konnten, wurden für die Studie ausgewählt. Ihre

Hirne wurden vor dem Training, direkt nach dem Training und

nach dreimonatiger Trainingspause untersucht und mit den Hirnen

untrainierter Probanden verglichen.

„Anfangs

ließen sich keine wesentlichen Unterschiede in der grauen

Substanz der angehenden und der Nicht-Jongleure feststellen“,

erklärt Dr. May. Nachdem jedoch die eine Gruppe innerhalb

von drei Monaten das Jonglieren erlernt hatte, ließen

diese Jongleure eine deutliche beidseitige Vergrößerung

der grauen Substanz in der linken hinteren Furche zwischen

oberem und unterem Seitenläppchen des Gehirns (im intra-parietalen

Sulcus) erkennen. Dieses Gebiet ist darauf spezialisiert,

Bewegungen von Objekten im dreidimensionalen Raum wahrzunehmen.

„Nach einer dreimonatigen Trainingspause hatte sich

diese Erweiterung teilweise wieder zurückgebildet“,

so der Studienleiter weiter. „Anfangs

ließen sich keine wesentlichen Unterschiede in der grauen

Substanz der angehenden und der Nicht-Jongleure feststellen“,

erklärt Dr. May. Nachdem jedoch die eine Gruppe innerhalb

von drei Monaten das Jonglieren erlernt hatte, ließen

diese Jongleure eine deutliche beidseitige Vergrößerung

der grauen Substanz in der linken hinteren Furche zwischen

oberem und unterem Seitenläppchen des Gehirns (im intra-parietalen

Sulcus) erkennen. Dieses Gebiet ist darauf spezialisiert,

Bewegungen von Objekten im dreidimensionalen Raum wahrzunehmen.

„Nach einer dreimonatigen Trainingspause hatte sich

diese Erweiterung teilweise wieder zurückgebildet“,

so der Studienleiter weiter.

Somit

konnte ein enger Bezug zwischen diesen strukturellen Veränderungen

und dem Erlernen von Jonglieren nachgewiesen werden, denn

die Kontrollgruppe zeigte keinerlei Veränderungen in

diesem Bereich. „Dieses Ergebnis widerlegt die gängige

Vorstellung, dass sich die anatomische Struktur des erwachsenen

Gehirns nicht mehr verändert, es sei denn durch den Alterungsprozess

oder Krankheit“, fasst der Neurologe aus Regensburg

zusammen. Die Studie belege vielmehr, dass der Lernprozess

strukturelle Veränderungen in der Gehirnrinde bewirkt.

Welche

Prozesse dabei auf der mikroskopischen Ebene ablaufen ist

noch unklar. Hier müssen histologische Untersuchungen

Aufschluss geben. Die Veränderungen im sichtbaren Bereich

könnten von einer Zunahme der Verbindungen (Synapsen)

oder der Neuriten herrühren, - den der Reizleitung dienenden

Fortsätzen der Nervenzellen. Eine weitere Möglichkeit

wäre die vermehrte Zellentstehung bei der Stützsubstanz

(Glia) oder den Neuronen.

Die

beobachteten Veränderungen fanden weniger im motorischen

als vielmehr im visuellen Bereich der Hirnrinde statt, wo

es um das Erfassen von räumlichen Bewegungsabläufen

geht. Schlaganfall-Patienten mit einer Läsion in dieser

Region sind bewegungsblind, die Bewegung z. B. eines vorbeifahrenden

Autos erscheint für sie wie „eingefroren“.

Die zweite bei den Jongleuren veränderte Region (intra-parietaler

Sulcus) ist für das Ergreifen von Gegenständen verantwortlich.

Wie das Anwachsen der Areale für das Bewegungssehen beweist,

liegt die Schwierigkeit beim Jonglieren offenbar darin, die

Bewegung der Bälle visuell zu erfassen und zu analysieren.

Um

die Veränderungen im Hirn zu lokalisieren und darzustellen,

wurden Aufnahmen der Hirne mittels Magnetresonanztomographie

(MRT) angefertigt und Ebene für Ebene analysiert . Die

Messungen und Auswertungen wurden in enger Zusammenarbeit

mit Dr. Christian Gaser von der Friedrich-Schiller-Universität

Jena durchgeführt. Der Ko-Autor aus Jena brachte seine

Kompetenzen als Elektrotechniker und Spezialist für voxelbasierte

Morphometrie ein. So heißt die Methode, mit der dreidimensionale

Hirnlandschaften am Computer dargestellt werden. Gaser, der

an Klinik für Psychiatrie der Universität Jena arbeitet,

entwickelt derzeit die Mess-Methode weiter. Zukünftig

sollen mittels deformationsbasierter Morphometrie kleinste

Änderungen in den interessanten Hirnregionen im Zeitverlauf

nachgewiesen werden.

Stefanie

Hahn, Universität Jena

Rudolf F. Dietze, Universität Regensburg

Quelle: Pressemitteilung

Universität Regensburg (21. Januar 2004)

Studie Veröffentlicht bei: Nature

Publishing Group (Nature, Bd. 427, S. 311)

Ähnliche Pressemitteilungen: Uni

Jena, Focus

Online, Süddeutsche

Zeitung, Berliner

Zeitung, ...

|